子どもの教育費、どうやって貯めればよいのかな?

学資保険?預金?それとも投資?

このように悩んでいる方も多いと思います。

わが家の場合、娘2人とも大学進学を想定して「大学入学時に最低500万円ずつ」を目標に教育資金を準備してきました。

もともとは学資保険や終身保険で備えていましたが、夫の病気をきっかけに家計を見直し。

2019年からはジュニアNISAを活用して投資で準備する方針にシフトしました。

その結果、2025年現在の教育資金は

- 長女:売却済み(500万円達成)

- 次女:498万円(含み益250万円)

となり、目標の合計1,000万円に手が届くところまで来ています。

この記事では、わが家が「保険」から「投資」へ教育費の準備方法を切り替えた理由や、ジュニアNISAを選んだ経緯、そして制度終了後の教育費の備え方についてまとめています。

教育資金はいくら必要?

子どもの教育費を考えるとき、まず大切なのは「実際にいくら必要なのか」を知ることです。

おおまかな金額を把握しておくと、どのように教育資金を準備すればよいかシミュレーションしやすくなります。

文部科学省や日本政策金融公庫の調査によると、幼稚園から大学までにかかる費用は以下のとおりです。

| 学校区分 | すべて国公立の場合 | すべて私立の場合 | ||

|---|---|---|---|---|

| トータル | 月あたり | トータル | 月あたり | |

| 幼稚園 | 約47万円 | 約1.3万円 | 約92万円 | 約2.6万円 |

| 小学校 | 約211万円 | 約2.9万円 | 約1,000万円 | 約14万円 |

| 中学校 | 約161万円 | 約4.5万円 | 約430万円 | 約12万円 |

| 高校 | 約154万円 | 約4.3万円 | 約316万円 | 約8.7万円 |

| 大学 | 約480万円 | 約10万円 | 約690万円 | 約14万円 |

| 合計 | 約1,053万円 | – | 約2,528万円 | – |

つまり、幼稚園から大学まで すべて国公立なら約1,000万円、すべて私立なら約2,500万円 が目安になります。

しかもこれは「自宅から通学した場合」の想定なので、下宿や一人暮らしになるとさらに費用は増えることに。

正直、国公立と私立の差は恐ろしいほど大きいです。

しかもこれは子ども一人分。うちは2人なので「倍か…」と考えると気が遠くなります(笑)

月あたりの費用も参考にすると、小学校卒業までの教育費は生活費から捻出できそうです(実際なんとかなっています)。今年春から長女は中学生。中学からは月々の教育費も上がることを見越して家計をやりくりする必要がありますね。私の収入を増やす方法を考えないと…。

ただ、月ごとの費用を見ると、小学校卒業までは生活費の中でなんとかやりくりできている実感があります。今年から長女は中学生になりましたが、中学からは一気に教育費が上がるので、私自身も収入を増やす方法を模索中です。

このデータから考えると、

- 高校までの教育費は生活費の中でやりくり

- 大学費用は同時進行でコツコツ準備

というプランが現実的です。(もちろん「全部国公立に行ってくれる」前提の話ですが😂)

そして、小学校までの時期が「大学費用をしっかり貯めておくチャンス」とも言えます。

ちなみに、わが家の手取り収入は月37万円ほど。ここから教育費と生活費をやりくりしながら、投資による資産形成も続けています。

教育費の貯め方は主に3つ

子どもの教育費を準備する方法は、大きく分けて3つあります。

- 貯蓄 … 現金を預金してコツコツ積み立てる

- 学資保険 … 保険料を払いながら貯蓄し、満期時に学資金を受け取る

- 終身保険 … 一生保障が続く保険で、解約返戻金を教育資金にあてる

それぞれの特徴と、実際にわが家が利用した体験談をご紹介します。

❶貯蓄|こつこつ現金を預金に回す

もっともシンプルな方法が「貯蓄」です。

毎月一定額を積み立てたり、児童手当をそのまま貯金に回す家庭も多いと思います。

👉 所得制限にかからない場合、児童手当をすべて貯金すると…

ただし…

例えば「大学入学時に500万円」が目標なら、児童手当だけでは足りません。残り300万円を毎月約13,900円ずつ積み立てる必要があります。

❷学資保険|貯蓄をしながら保障も受けられる

学資保険は、一定期間保険料を払い続けると、大学入学などのタイミングで学資金を受け取れる仕組みです。

特徴は…

- 満期金は支払った保険料合計より少し多くなる(戻り率がある)

- 契約者が亡くなった場合、以降の保険料払い込みは不要、それでも学資金は予定通り受け取れる

- 途中解約すると元本割れのリスクがある

わが家は長女が生まれた時に「アフラックの夢みるこどもの学資保険」に加入しました。

- 月払保険料:10,024円

- 払込期間:18歳まで

- 総支払額:2,165,184円

- 受取総額:2,400,000円(戻り率110.8%)

当時は「迷わず契約!」という感じでしたが、2024年の同条件シミュレーションでは戻り率104.5%。だんだん条件は渋くなっているようです。

❸終身保険|一生保障が続き、返戻率アップ後に解約できる

特徴は…

わが家は次女が生まれたときに「オリックス生命の終身保険RISE」に加入しました。

- 保険金額:300万円

- 払込期間:夫55歳まで

- 月払保険料:11,046円

加入当時は「死亡保障がついて、将来はお金も増えるなんて一石二鳥!」と思ったのですが…冷静になると「本当に一生保障が必要?」「どうせ18歳で解約するのに意味ある?」と疑問も出てきました。

解約すると損をしてしまうため、現在もそのまま払い続けています。

わが家の選択|保険から投資(ジュニアNISA)へ

長女は学資保険、次女は終身保険に加入して教育費を準備してきましたが、今なら正直保険は選びません。

理由はシンプルで、「保障」と「貯蓄(資産形成)」は分けて考えるべきだと気づいたからです。保障が必要なら、月1,000円ほどの掛け捨て共済や生命保険で十分。我が家も死亡保険や住宅ローンの団信、遺族年金を組み合わせれば必要保障は足りていました。

むしろ不安だったのは「死亡時」よりも「働けなくなった時」。夫が病気で収入が途絶えた経験から、「保険料を払い続けられなくなったら教育資金も準備できない」というリスクを痛感しました。

投資を選んだ理由

そこで考えたのが投資です。

「時間を味方にすれば資産を増やせるかもしれない」と思ったからです。

例えば金融庁のシミュレーションによると

- 月1万円を年利3%で積み立て → 18年で285万円(元本216万円)

- 月2万円なら → 15年で453万円

わが家が選んだのは「ジュニアNISA」

2019年から本格的に始めたのが ジュニアNISA です。

非課税投資枠は年間80万円、最長5年間の運用が可能な制度で、子ども名義で投資ができる仕組みでした。

我が家の流れはこんな感じです:

- まずは少額からスタート

- 長女の学資保険 → 解約返戻金が支払額を上回ったタイミングで解約し、その資金をジュニアNISAに移行

- 次女の終身保険 → 18歳前に解約すると大きく損するため払い続けつつ、ジュニアNISAで並行運用

大前提として「生活防衛費」は確保し、余裕資金で投資を始めました。独身時代に貯めた貯金や祖母からの援助があったことも後押しになりました。

教育資金を投資で準備するメリットとデメリット

投資は、貯蓄や保険と比べて利回りが期待できるため、効率良く資産を増やすことができます。投資で教育資金を準備するメリットは以下の通りです。

続いてデメリットは以下の通り。

以上のメリットとデメリットを十分理解した上で、我が家は投資を選択しました。

投資にはリスクが伴いますが、リスクを恐れて行動できないのはもったいないです。リスクは他にもあります。病気や死亡のリスクに備えて生命保険に入る。日々の教育費で現金が必要になった時のリスクに備えて最低限の現金は確保しておく。などリスクに備えることが重要です。

次女の終身保険をそのままにしておいたのも

結果リスク分散となりました。

子ども名義の証券口座を開設して運用した流れ

我が家はSBI証券で子供名義の口座をそれぞれ作りました。投資額は以下の通りです。

| ジュニアNISA投資額 | ||

|---|---|---|

| 長女 | 次女 | |

| 2019 | 144,238円 | 137,266円 |

| 2020 | 404,337円 | 410,187円 |

| 2021 | 800,000円 | 699,061円 |

| 2022 | 800,000円 | 407,300円 |

| 2023 | 755,244円 | 800,000円 |

| 合計 | 2,903,819円 | 245,3814円 |

運用期間は2019年~2023年の5年間です。年間の投資上限額は80万円なので、最大400万円投資できますが、我が家の収入では上限いっぱい投資するのは無理でした。

1年目は少額で様子を見ながら開始。順調に増えてきたので、2年目は投資額を増やせるよう家計支出を見直し、自動積立設定でほったらかし投資を続けてきました。3年目の2021年は、夫のうつ病が再発し2度目の休職。収入がガクっと落ちましたが投資は止めたくなかったので長女の学資保険を解約し、返戻金を投資に回しています。

夫が会社に復帰する2022年までは収入が不安定な時期が続きましたが、生活防衛費を切り崩しながら生活費を切り詰め投資は継続…。

今思えば、よくこんなに投資に全振りできたなぁと。。

当時は「このチャンスを逃したくない!」と必死だったんですよね。

結果、ジュニアNISA最後の年である2023年末の時点で、投資額は約545万(長女290万、次女245万)となりました。2024年以降は追加投資ができないので、これからは元本割れだけはしないよう、ウォッチし続ける必要があります。

ジュニアNISA制度終了後、約3カ月経過後の運用実績をご紹介します。まず長女の運用実績から。

現在の合計額は約450万。残り50万で目標の500万達成です。追加投資はできないので、運用状況を見守りつつ、こつこつ現金を積み立てていく予定です。18歳になるまで10年切っているので、下がり始めたら全て売却しようと思っていますが、決断できるかどうか…。ジュニアNISAの出口戦略は見極めが難しいですね。

※2024年10月追記

長女の資産が目標の500万円に到達しました!ジュニアNISA口座を閉鎖し、現金として確保する予定です。

続いて次女の運用実績です。

現在の合計額は約380万。18歳で終身保険を解約した場合の返戻金220万と合わせると600万円。すでに目標はクリアしていますね。次女もジュニアNISAの運用状況を見守りつつ、こつこつ終身保険を払い続ける予定です。順調にいけば、終身保険の解約金は別の用途に使えそうです。

ジュニアNISA終了後の教育資金準備はどうする?

ジュニアNISAは2023年で終了してしまいました。使い勝手が悪くあまり人気がなかったようですね。残念。

我が家にとっては

- 短期間に集中して

- 子供名義で

- 非課税で

運用できたので、教育費の貯め方としてジュニアNISAを選択して良かったと思っています。

2024年3月の時点で、ジュニアNISAに変わる未成年者向けの投資制度はありません。

教育資金を投資で運用するには、親名義のNISA口座を利用するとよいでしょう。夫婦で年間720万円、生涯で3,600万円の非課税枠を利用できます。(我が家には到底届かない金額ですが(笑))

ジュニアNISAに回す予定だった資金を親名義のNISA口座で運用し、子供の進学などで資金が必要になった場合に売却することができます。子育てが終わった後はNISAで夫婦の老後資金を準備することもできますね。

NISAは、ジュニアNISAより年間の投資可能枠が大きいだけでなく、自由に売り買いができるので、より使い勝手がよいのが特徴です。

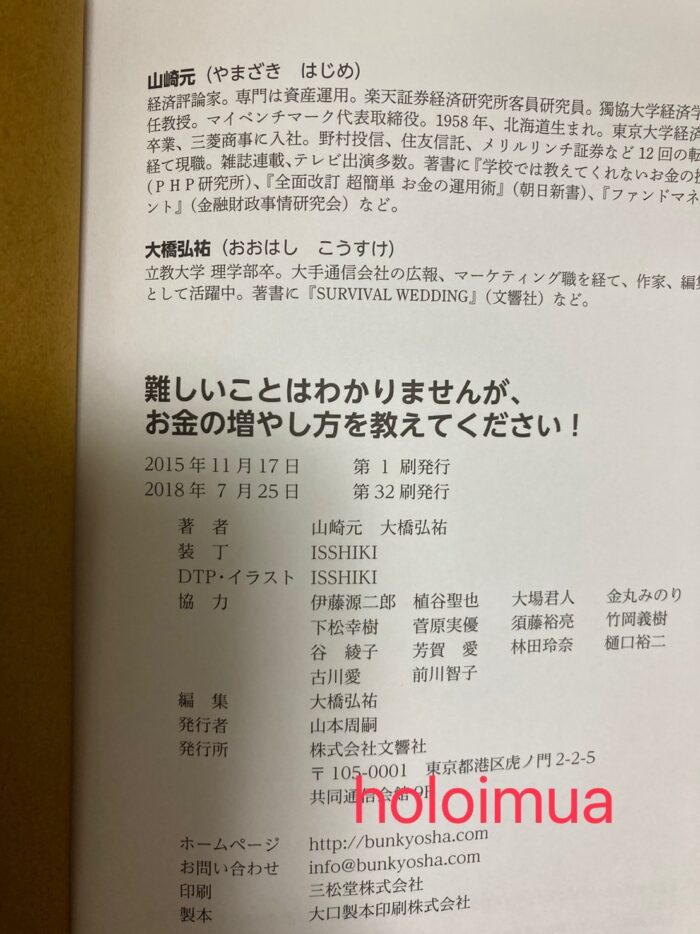

もし、NISAや投資に興味があるけど、「株って聞いただけで恐ろしくて手が出せない」という方は、初心者向けの書籍を1冊読んでみることをおすすめします。ネットの情報は多すぎて結局何が正しいのかわからなくなりがちですから。

私が投資に興味を持ち始めたころ、初めて買った本をご紹介しておきます。初心者向けにシンプルに、わかりやすく投資の魅力について語られており、投資を始める勇気をもらった本です。

第1刷発行から3年目(2018年)の時点で第32刷発行!人気の高さがうかがえますね。

証券会社の口座はポイントサイト経由がお得

NISAを始めてみたいと思っている方は、とりあえず証券会社の口座を開設してみることをおすすめします。一つでも口座を持っていれば、買い時を逃すことなく始めることができます。

口座を開設する際はポイントサイト経由で開設するのがおすすめ。ポイントサイト経由で証券口座を開設し、指定された条件を達成するとポイントがもらえるからです。

例えば、我が家が愛用しているSBI証券。

ポイントサイト「ハピタス」経由で口座開設をして条件達成すると、なんと12,000円分のポイントがもらえます。(※2025年10月時点)

さらに!こちらの紹介URL(紹介リンク)から新規登録すると、追加で2,000ポイントをゲットできるチャンス!

少しでもお得に証券口座を開設したい方は

参考にしてくださいね。

まとめ

教育費の貯め方にはいくつかの方法があり、それぞれの家庭の状況により最適な方法は異なります。

mua家では、投資を通じて教育費を貯める方法を選びました。これは一例であり、必ずしも全ての家庭に適応するわけではありません。

最終的には、自分の家庭の状況をよく理解し、計画を立てることが重要です。

また、教育費の必要額を把握することも重要です。公立と私立で必要な費用は大きく異なります。具体的な費用を計算し、それに基づいて貯蓄計画を立てることがおすすめです。

以上が我が家の教育費の貯め方についての体験談です。

皆さんの参考になれば幸いです。

コメント